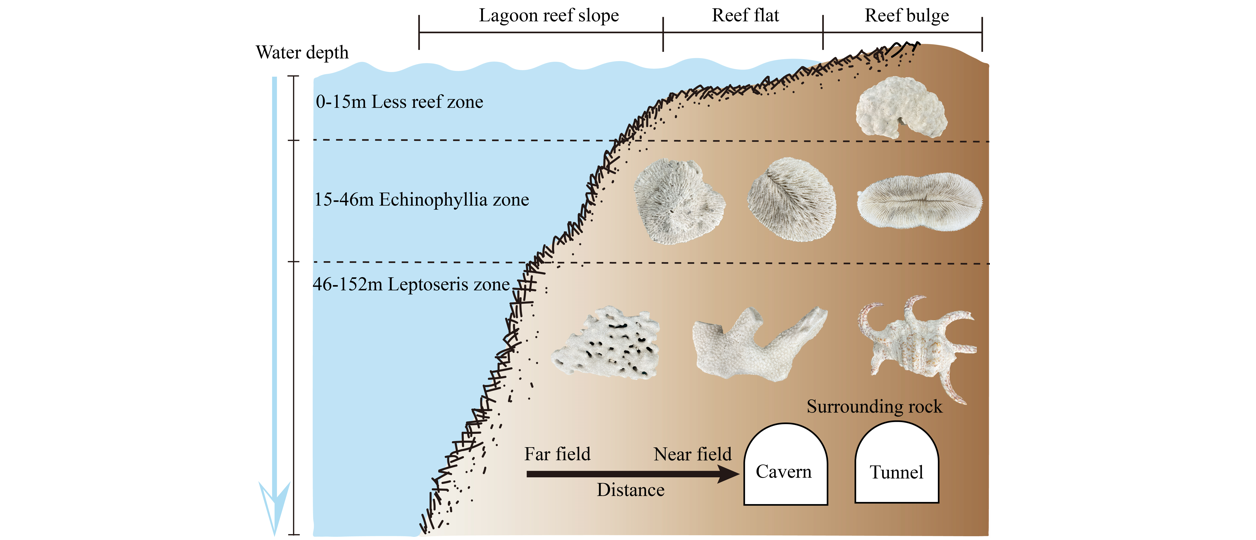

珊瑚礁灰岩是一种典型的多孔介质,其物理和力学特性与孔隙结构密切相关。冰期-间冰期旋回导致全球海平面变化,且珊瑚种类分布与水深及波浪能量相关。不同的生物组分来源和冲刷溶蚀作用导致珊瑚礁灰岩的孔隙结构呈现显著的各向异性(图1)。大量试验结果表明同类型礁灰岩的物性指标接近,其力学参数却表现出显著的离散性。因此,迫切需要掌握礁灰岩孔隙结构对力学行为的控制作用,建立其与力学参数的联系。

图1 岛礁沉积地层及地下空间开发示意图

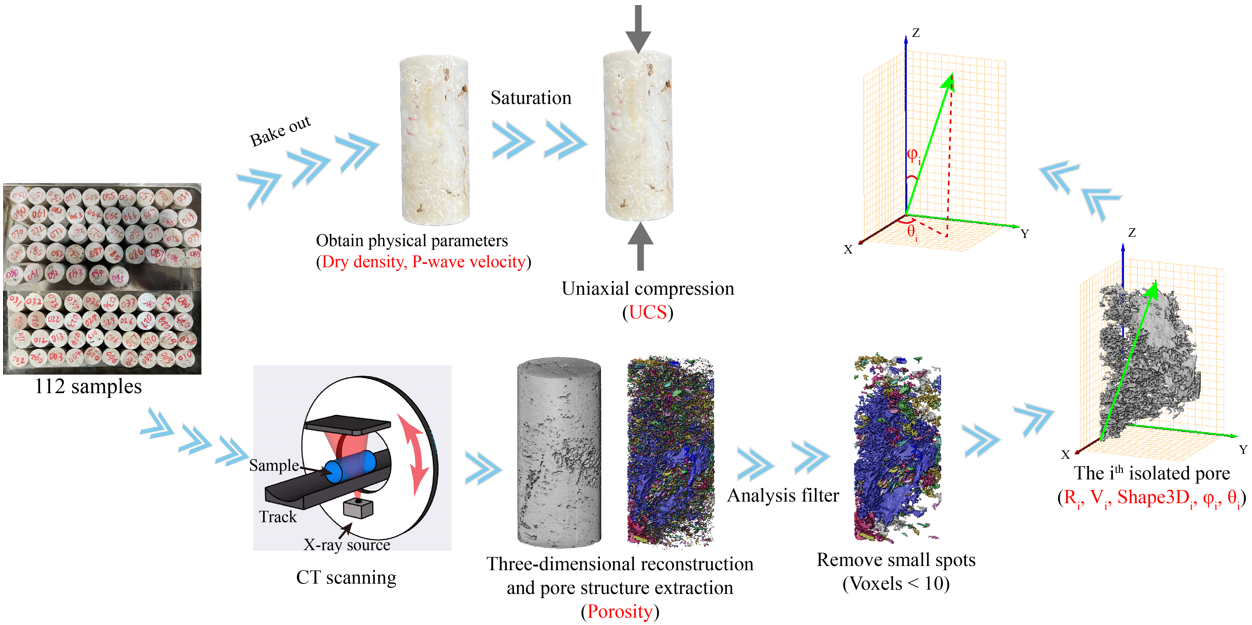

为此,武汉岩土所海洋与环境岩土工程研究中心科研团队通过对112组珊瑚礁灰岩钻孔岩心试样进行CT扫描,提取格架结构和砾块结构礁灰岩的孔隙参数,包含孔隙率、等效半径、形状因子、最大Feret直径对应的方位角。测定所有样品基本物性参数(如孔隙率、干密度、纵波波速等),同时实施单轴压缩试验获取其强度参数(图2)。

图2 数据收集流程

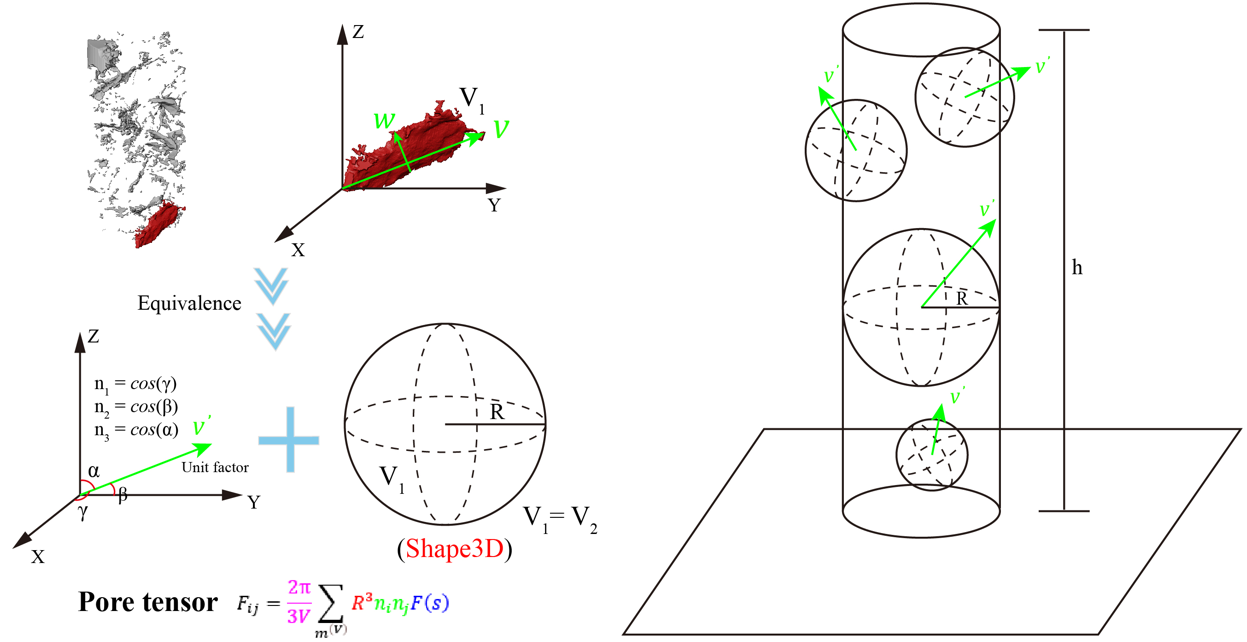

为表征孔隙结构,本研究将孔隙的等效半径、归一化的形状因子、方位角等融合提出了孔隙张量来表征其孔隙结构,反映其分布方位、形貌、尺寸分布及孔隙率(图3)。分析发现其球张量的第一不变量能表征孔隙的各向同性部分,偏张量的第二不变量能表征孔隙的各向异性部分。参数相关性分析发现纵波波速与礁灰岩的强度几乎不相关,与传统岩石的波速依赖性不同,归因于孔隙改变了声波的传播路径。

图3 孤立孔隙等效及等效孔隙位于圆柱内部示意图

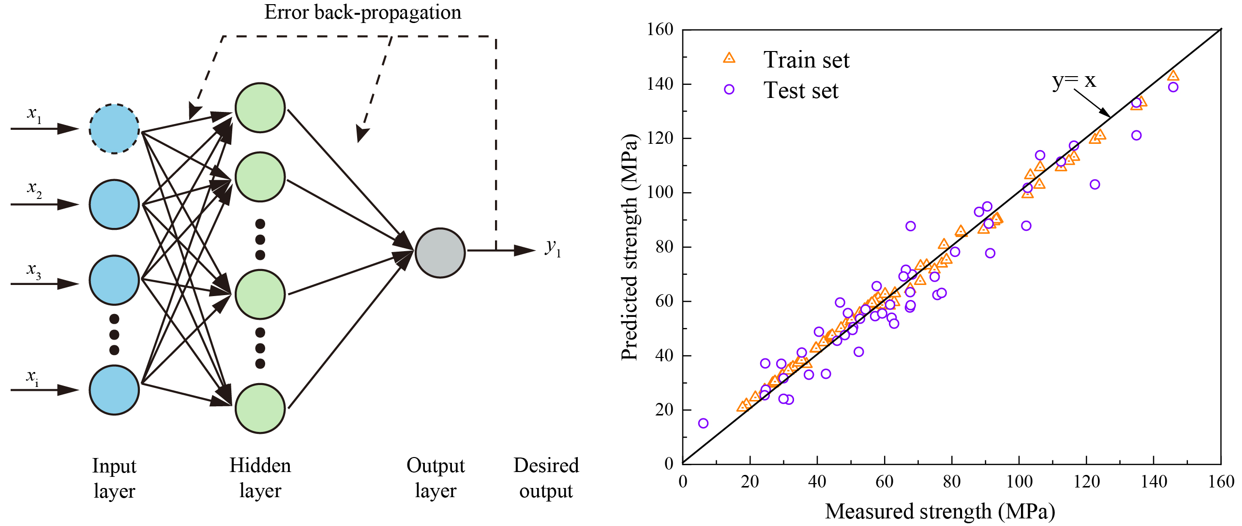

为预测离散性较强的礁灰岩力学强度,将提出的孔隙张量衍生参数嵌入经典机器学习模型,如支持向量机模型、随机森林模型和误差返回的神经网络模型等,同时利用遗传算法进行超参数寻优。最终误差返回的神经网络模型在训练集和测试集中表现最佳,达到了92%的预测准确率。然而,受限于训练样本较小,模型的鲁棒性仍有待加强。

该方法提出孔隙张量的概念,首次实现了格架结构礁灰岩和砾块结构礁灰岩孔隙结构的有效表征,构建了“CT扫描-机器学习-力学预测”的交叉技术路径,初步解决了离散性显著的珊瑚礁灰岩力学参数的预测难题,为建立孔隙结构与力学行为之间的关系提供了一种可行的思路。

图4 嵌入孔隙张量的BPNN模型及模型训练预测结果

研究成果发表于中国科学院一区TOP期刊《Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering》,并荣获“2024年度湖北省科协优秀科技论文”,第一作者为吴凯博士,通讯作者为孟庆山研究员。研究工作得到了国家自然科学基金面上项目、中国科学院战略性先导科技专项(A类)课题等项目资助。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.jrmge.2023.10.005

(作者:吴凯 孟庆山)